このあいだ、スーパーマリオをプレイすると脳が良くなる、という記事を読みました。

任天堂が発売した、いわゆる初代の「ファミコン」は、ちょっと調べたところ、1983年に初めて市場に出たそうです。うちにファミコンが来たのは、たしか小学生の1年生だったか、2年生だったか、つまり、85年かそこらだったように記憶しています。

いまでも、よく覚えていますが、「ピンボール」と「ゼビウス」というシューティングゲームが最初に買ったカセット(そのように呼んでいたように記憶していますが、これははっきり覚えていません)でした。

今のゲーム技術から見れば、おそろしく原始的で、悪く言えばショボいゲームのようにも見えるでしょうが、子供のころのわたしには、かなり刺激的なゲームでした。

ドラクエは、最初の「Ⅰ(ワン)」はけっこうおもしろかったのですが、「Ⅱ(ツー)」はそれほどでもなく、「Ⅲ(スリー)」は結局途中で飽きてしまいました。

スーパーマリオは友達の家で熱中したような記憶があります。

だらだらと前置きが長くなってきましたが、実はわたしが言いたいのは、ゲームの面白さというのは、ステージをクリアするごとに、少しずつ難しくなっていき、何度か失敗しても、いろいろとやり方を工夫したり、慣れてくるとクリアできるようになっている、そのような絶妙なレベル設定がされていれば、グラフィックやストーリーというのは、ほとんど重要ではないのではないだろうか、ということです。

ファイナルファンタジーが登場し、絵がきれいで、なんともカッコいい世界観がありましたが、わたしはそれほどハマりませんでした。

しかし、多くのゲームファンの間では、グラフィックの美しさや世界観のようなものが重要で、実際、ゲームはどんどん映画に近づくように進化していったように思われます。

ただ、近年のソニーの経営難などを見ても分かるように、高価なコンソールを使ったグラフィックの美しいゲームは収益を上げられず、スマホのちょっとしたゲームが人気を博すようになってきています。

ここで少し、わたしがあまりロール・プレイング・ゲームに傾倒しなかった理由を考えてみると、レベルを上げるのに、自分の脳を鍛えるのではなく、ただ、だらだらといわゆる「ザコキャラ」をいくつもやっつけて、「経験値」なるものを高めなければならないからだと思います。そして、ゲーム内のキャラがレベルアップすると、それまで強すぎてやっつけられなかった「ボスキャラ」を、今度はいとも簡単にやっつけられるようになります。やっつけた時は、たしかにちょっとうれしいのですが、ゲームが進むにつれて、だらだらした「レベルアップ時間」が長くなり、飽きてしまいます。

その点、いわゆるシューティング・ゲームなどは、レベルが上がるにつれて必要になってくるのは、おおむね集中力でしょう。あるいはどこから敵の弾が飛んでくるか、パターンを読み解いて、それに対して対策を講じることが重要になってきます。

また、テトリスのように、レベルが上がるにつれて、単純にスピードが速くなるのも、脳の刺激にはなかなか良いでしょう。

「スーパーマリオをやると脳がよくなる」という記事は、多くの人にとって、意外というか、違和感のあるものに感じられているのではないでしょうか。なぜなら、友達の中でも、ゲームばかりやってるヤツは、学校の成績が悪くて”頭が悪い”と思われていることが多いからです。

実は、上の文章は、あまりいい文章とは言えません。「頭がいい」とか「頭が悪い」というのが、何なのか、それぞれの文脈でまったく違っているからです。ただ、多くの人々はそこをあまり考えずに、「あいつは、頭がいい」とか「悪い」とか、もやもやしたまま、会話しているので、あえてわたしもそれに倣(なら)ってみたのです。

成績が悪くて、あまたが悪いヤツだと言われてしまうのには、

まず、勉強すべき時期、テストの直前など、なのに遊んでしまったから。

あるいは、ゲームにばかり夢中になっていて、知識の吸収がほかの友人などと比べて、劣っているから、などでしょう。

しかし「スーパーマリオによって脳が良くなる」というのは、まったく別のことを指しているのです。

現代の日本社会では、難関校を合格するにも、資格を取るにも、多くの知識を記憶している、ということが非常に重要です。わたしもこのあいだ、Linuxの資格を取ろうかと思い勉強してみましたが、やはり試験に受かるだけの知識を「記憶する」というのは、非常に骨が折れました。今は、あまり試験のことは考えずに楽しみながらLinuxに親しんでいますが、残念ながら、それでは面接のときなどに、客観的に自分の能力を証明することが出来ません。

しかし、幼児期、あるいは小学生3,4年生くらいまでは、知識の吸収だけにとらわれずに、もっと幅広い意味での脳の発達を意識すべきではないだろうかと、わたしはここ数年、思うようになったのです。

ちなみに、スーパーマリオをやった人々は、記憶形成の領域も増大したと書かれています。もし、小さいころに脳そのものを鍛えておけば、記憶の吸収にも効果があり、また、テスト前の重要な時期が来れば、「今はテスト対策に集中すべきなのだ」と、落ち着いて判断するだけの力も身についているのではないでしょうか。

そこでお勧めしたいのは、まず「チェス」!

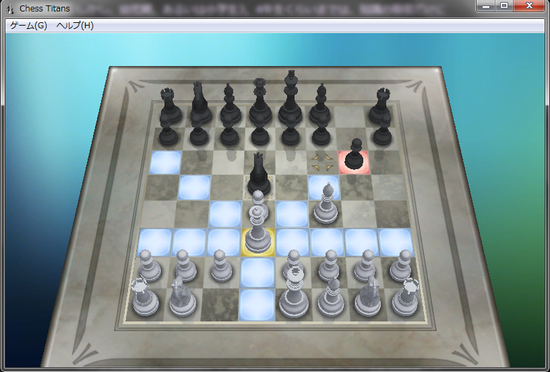

ウィンドウズ7(セブン)をお使いの方は、スタートメニュー→アクセサリ→「Chess Titans」というゲームを起動してみてください。

ご覧のように、どのマスに動けるかは、ゲームが教えてくれるので、子供にこまごまとしたことを教えなくても、適当にいじらせれば、どんどん勝手に覚えるでしょう。

・チェスの基本ルール

↑

あとは、図書館で簡単な入門書などを借りてきてもいいでしょう。

ただ、大人がものすごく本気で「勝とう」とか「強くなろう」という気でやるわけではなく、あくまで子供の興味を引き付けて、少しずつ楽しめるように仕向けることが重要です。

ここで、最初にわたしが主張した「ゲームの面白さというのは、ステージをクリアするごとに、少しずつ難しくなっていき、何度か失敗しても、いろいろとやり方を工夫したり、慣れてくるとクリアできるようになっている、そのような絶妙なレベル設定」が重要ということにつながります。このウィンドウズに最初から入っている「Chess

Titans」はレベル1はほんとにレベルが低く設定されていて、ルールが分からなくて、適当にいじっていると勝てるくらいになっています。ゲームをプログラミングするのは、実は低いレベルの設定も、とても難しいのではないだろうかと思うのです。なぜなら、ちょっと分かっている人にとっては、そんな手を指したって意味がない、むしろ不利になるだけ、というような手をコンピュータがちょくちょく指すようにプログラミングするわけですから。もちろん、レベルの高いほうも、プログラマー自身がある程度強くなければ、いい手は指せないので、これはこれで難しいはずです。

そして「Chess Titans」の良さは、次のレベルに上げると、ほんとに絶妙に、ちょっと難しくなるのです。急に難しくなると、何度やっても勝てなくなってしまい、すぐに飽きてしまう可能性が高いのですが、ちょっとだけ難しくなると、なんとかやっつけてやろう、といろいろと頭を働かせたくなるものです。

このサイトの冒頭で紹介した「アベセダリアン・プロジェクト」の研究者が「ほんの少しだけ、背伸びさせてやるのです」と言っていたことが、これなのだと思います。また、親の役割というのは、なにかを丁寧に一つずつ教えていって、高いレベルまで導くことではなく(まあ、時間やお金に余裕があれば、そうしてあげてももちろん良いのですが)、子供のレベルをよく見極めて、自発的にもっともっとうまくなりたい、と思わせるような材料を紹介してあげて、あとはちょっと引いたところから、子供がどのようにその材料に取り組むかを見守り、どうしてもうまくいかないときには、ほんの少しだけ手助けをして、かるく尻を押してあげることなのだと思います。

わたしは1か月ほど前に、スマホで「囲碁」をやるようになりました。Google Playに「囲碁」というキーワードを入れたところ、「Go Free」という無料のアプリがあったので、それをやっています。これまた、なかなか絶妙なレベル設定がされているので、ちょっとずつわたしも上達できています。今のところ、九路盤でレベル6まで来ました。そろそろ、ちょっと手ごわくなってきました。

ここで一つ、重要なことは、実はわたしは、まだ100%ルールを理解していない、ということです。「囲碁」というのは、実にシンプルなのですが、ゲームが終わって、実際にどれが自分の陣地になっているのかを数えようとすると、今一つ、分からないのです。

今はその数える判定者は完全にスマホ君に任せてしまっていて、ほかの人にその判定方法を教えることが出来ない状態です。なので、実際どこでゲームを終えていいのか分からず、試しに「Pass」を押してみると、まだ相手が打ち込んできて、油断すると陣地を取られてしまうので、そうしたら、戻って、取られそうになったところを守ります。そうしてまた「Pass」してみて、相手もPassしてきたら、ようやくそこで終了します。

まったく馬鹿げていると思いませんか?

ゲームの勝ち負けを左右する、陣地の数え方が分かっていないのに、それでも楽しめるなんて!

わたし自身、ほんとに不思議なのですが、これがけっこう面白いんですよ!!!

「囲碁」には、グラフィックの要素や登場人物たちのストーリー展開などがあるわけではありません。ただ、ひたすら、黒い石と、白い石を、交互に打ち合うというそれだけのゲームです。だからこそ、もう何も逃げも隠れもできず、ただ純粋に、「脳の勝負」をするしかないのです。どれだけ無駄なく、どれだけ効果的に石を置くか、そこに集約されるのです。

このサイトのテーマである「低料金で効果的な早期教育を考える」という観点からすると、実は最高の素材であるように思われます。

今度は、「ポーカー」をやってみようかと考えていますので、また近いうちアップデートしたいと思います。

ここで、エドガー・アラン・ポー「モルグ街の殺人事件」の冒頭を思い出したので、引用しておきます。

分析的なものとして論じられている精神の諸作用は、実は、ほとんど分析を許さぬものなのである。ただ結果から見て、それらを感知するにすぎない。そのなかでもわかっていることは、精神の諸作用を過分に身につけている人にとっては、これこそなによりも生き生きとした楽しみの源泉である、ということだ。ちょうど、強健な人が筋肉を働かせる運動を喜んで自分の肉体的能力を誇るのと同じように、分析家はものごとを解き明かす知的活動に熱中する。彼は、この才能を発揮できることなら、どんなつまらない仕事でも楽しんでやるのだ。彼は、謎なぞや、難問や、象形文字が好きで、凡人の理解力では超自然とも見えるほどの明敏さで、それらを解き明かす。しかも、彼がありとあらゆる方法を尽して得た結論は、実のところ、まるで直観にしか見えないのだ。

分析の能力は数学の研究によって、おそらく大いに活躍させられるだろう。ことに、その最高の部門であって、ただ逆行的なやり方をするというだけで、不当にも、とくに解析学と呼ばれているものによってだ。しかし、計算することはもともと分析することではない。たとえば、将棋チェスをさす人は、計算はするが、分析しようとはしない。だから、チェス遊びが心的性質に与える効果などは、ひどい誤解だということになる。私はいま、なにも論文を書いているのではない。ただ、たいへん勝手なことを述べて、いささか風変りな物語の序文にしようとしているだけである。ここでついでに、手が込んでいるわりにつまらないチェスなどよりは、地味な碁ドラフツのほうが、もっと確実にもっと有効に、思索的知性の高い力を働かせるものだと、断言しよう。チェスは、駒がいろいろと奇妙な動き方をするし、その価値もさまざまで、しかも変るものだから、ただ単に複雑だというだけで(よくある誤謬ごびゅうだが)、なにか深奥なもののように誤られる。この場合、注意力こそ強く要求されるのだ。ちょっとでも注意がゆるむと、しくじって、大損するか負けになる。しかも駒の動きがまちまちで入り組んでいるために、しくじりのチャンスはますます大きくなる。そして、十中の九までは鋭敏な人よりも、集中力の強い人のほうが勝つ。その反対にドラフツでは、動きが一様ユニークで変化が少なく、しくじる率も少ないし、わりあいに注意力も働かされずにすむので、利益はすべて、どちらかの優れて明敏なほうが得ることになる。もっと具体的に言えば――ドラフツのゲームで、駒が盤面にキング四つだけとなった場合を想像してみよう。もうこうなれば、無論しくじりの起るはずはない。するとこの場合の勝負は(両方の競技者がまったく互角として)、知力を強く働かせた結果としての、念入りルシェルシェな駒の動かし方だけで決ることは明らかである。普通の手がみな尽きてしまうと、分析家は相手の心のなかに自身を投げこみ、すっかり相手の心になりきって、相手を誘ってしくじらせたり、せきたてて誤算させたりする唯一の方法(ときには実にばかばかしいほど簡単な手なのだが)を、一目で発見することがよくある。

ホイストは、いわゆる計算力を養うものとして早くから知られていて、最高級の知力を持つ人々はチェスをつまらないものとけなして、ちょっと不思議なほどホイストに凝ったものだ。たしかに、この種のものではホイストほど分析能力を働かせるものはほかにない。キリスト教国中で一番のチェスの名人だといっても、つまりはただチェスの名人だというにすぎない。ところがホイストの上手じょうずということになると、心と心とがたたかうすべての、もっと重大な事業にも成功できるということを意味する。この上手というのは、正当な利益をもたらすすべてのつぼを、それぞれちゃんと知り抜いているといった、技わざの完全な精通を意味するのである。これらのつぼは多種多様で、しかも多くの場合、普通の理解力ではぜんぜん近づきがたい思考の奥深くに隠れているのだ。注意深く観察するということは明瞭に記憶することであって、そこまでなら集中力の優れたチェスの棋客もホイストを十分うまくやるだろうし、またホイルの法則だって(それがゲームの単なるメカニズムに基づいたものである以上)誰にでも十分に理解できるものなのだ。だから、よい記憶で、「方式」どおりにやるということが、うまく勝負をする秘訣ひけつだと一般に考えられている点である。ところが、分析家の腕の見せどころは、単なる法則の限界を越えたところにあるのだ。彼は黙っていながら多くの観察や推理をする。また、たぶん彼の仲間もそうする。それで、そうして得られた知識の範囲の違いは、推理の正しさよりも観察の質にあるのだ。必要な知識は、なにを観察すべきかを知ることなのである。わが分析的競技者は決して自分だけの中に閉じこもることをしないし、またゲームが目的だからといって、ゲーム以外のものごとからの推定を拒んだりはしない。彼はまず味方の顔つきをよく見てから、それを敵方の一人一人の顔つきと念入りに比較する。一人一人の手にある骨牌かるたの揃そろえ方を考え、ときどき持主が一枚一枚を眺める眼つきから、一つ一つの切札や絵札を数える。彼は競技の進行中ずっと、顔のあらゆる変化に注意し、確信や、驚きや、勝利や、口惜くやしさなどの表情の違いから、思惟しいの材料を集める。うち出された札を集める様子から、その人がその組でもう一度やれるかどうかを判断する。テーブルの上に札を投げ出す態度から、いかさまの手などはすぐ見破ってしまう。ひょいと、うっかりしゃべったひと言、どうかして札を落したり、表を見せたりして、あわてて引っこめたり、平気でいたりする態度、または、札を数えることや、それを並べる様子、当惑したり、ためらったり、あせったり、あわてたり――といったすべてのことは、見たところ直覚のような彼の知覚能力に、ちゃんとことの真相を示しているのである。だから、初めの二、三回がすむと、彼は一人一人の手にある札をすっかり知ってしまい、あとは、まるで他の連中が持札の全部をさらしてでもいるみたいに、絶対的な確信をもって自分の札を切り出すのである。

分析力と、単なる工夫力とを、混同してはならない。なぜなら、分析家は工夫がうまいと決っているが、工夫のうまい人でも恐ろしく分析力のない人がときどきあるからである。この工夫力が普通あらわれるのは、構成力とか結合力によってであって、骨相学者たちはこの力を本源的能力と想像して別の器官をこれに割当てている(これは誤っていると私は信ずる)のであるが、この力は他の点ではまるで白痴に近い知力をもつ人々に実にしばしは見られるので、いままでにも倫理学者の間に広く注意をひいたくらいである。工夫力と分析力のあいだには、非常によく似通った性質のものではあるが、空想と想像のあいだの相違よりも、実にもっと大きな相違があるのである。

低料金で効果的な

早期教育を考える

低料金で効果的な

早期教育を考える